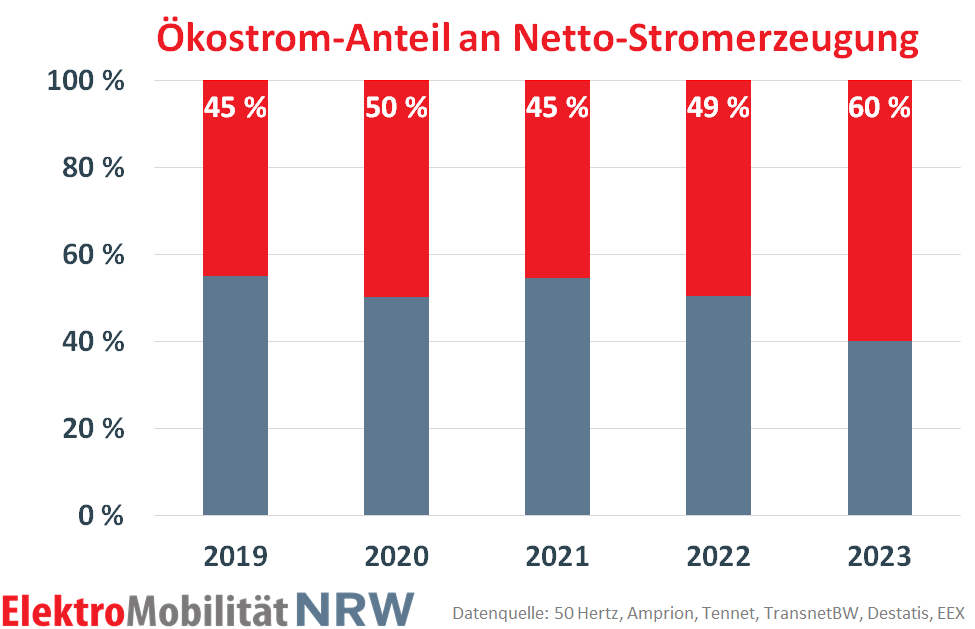

Energiewende – immer mehr Ökostrom im Netz

Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien wie Wind und Sonne steigt kontinuierlich an. Schon seit 2018 wird mehr Ökostrom als Kohlestrom produziert. Aktuell liegt der Ökostrom-Anteil bei 60 Prozent (Quelle). Allein 2023 erhöhte sich die Menge an Ökostrom um 18 TWh – genug Strom für mehr als 6,5 Millionen zusätzliche Elektroautos. Zeitgleich wurden 8 TWh Ökostrom abgeregelt (Quelle) und 52 TWh Strom ins Ausland exportiert (Quelle), der auch zum gesteuerten Laden von E-Autos genutzt werden könnte.

⠀

⠀

Ökostrom ist Förder-Voraussetzung

Tatsächlich ist es nur in wenigen Fälle überhaupt möglich, an Ladesäulen Strom aus fossilen Quellen zu beziehen. Alle im Rahmen des Bundes-Förderprogramms "Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland" aufgestellten, öffentlichen Ladesäulen müssen mit zertifiziertem Ökostrom betrieben werden (Quelle).

Auch private und betriebliche Ladestationen werden nur gefördert, wenn Ökostrom bezogen oder direkt vor Ort erzeugt wird (z. B. per PV-Anlage) (Quelle).

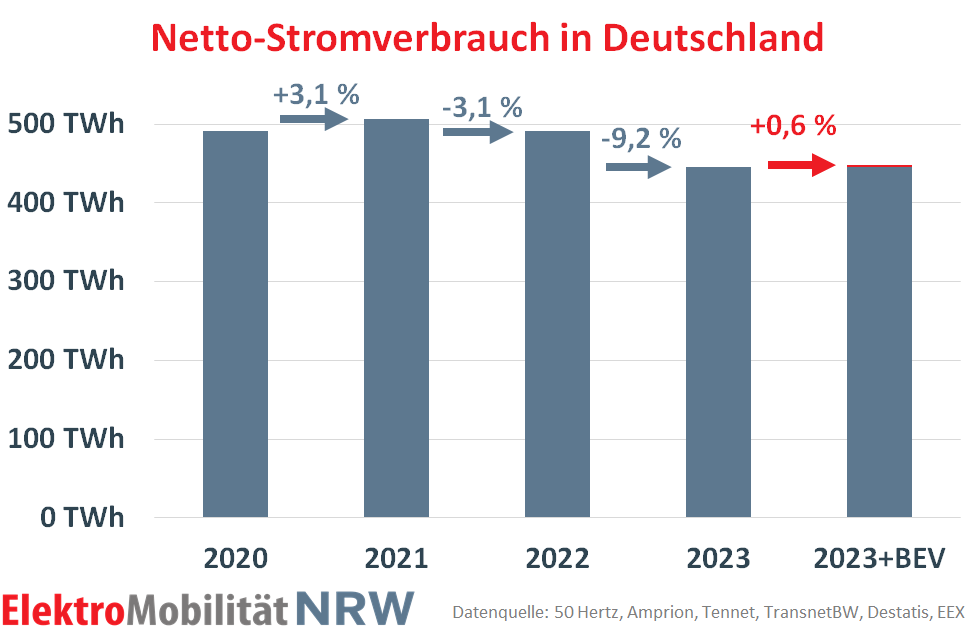

Auswirkungen auf den Stromverbrauch

Kritisierende werfen oft die Frage auf, ob der Strom für die vielen Elektro-Fahrzeugen ausreicht und schüren damit Angst vor einem großflächigen Stromausfall (Blackout) – zu Unrecht. Würden von heute auf morgen 1.000.000 zusätzliche Elektro-Fahrzeuge (BEV) lautlos auf unseren Straßen dahinrollen, würde das den Stromverbrauch um gerade einmal 0,6 Prozent (+2,75 TWh) steigern – für die bestehenden → Stromnetze und → Kraftwerke überhaupt kein Problem.

⠀

⠀

Hoher Energieeinsatz für Kraftstoffproduktion

Außerdem werden auch erhebliche Mengen an Energie (auch Strom) eingespart, wenn kein Kraftstoff mehr produziert werden muss – allein die Raffination benötigt 1,585 kWh pro Liter bzw. umgerechnet 11 kWh pro 100 Kilometer (Quelle).

Weitere Einsparungen ergäben sich aus dem Wegfall der notwendigen Förder- und Transportpumpen, immerhin legt der Kraftstoff lange Transportwege von den Quellen über die Raffinerien bis hin zu den Tankstellen zurück.

Herausforderung an das Stromnetz

Das Laden von Elektroauto belastet die Stromnetze zusätzlich. Allerdings werden diese schon seit jeher an den Bedarf angepasst – ein großflächiger Blackout durch Überlastung ist in höchstem Maße unwahrscheinlich. Damit die Netzbetreibenden einen Überblick über die Netzbelastung und den Ausbaubedarf haben, müssen seit 2019 alle Ladestationen angemeldet werden (Quelle).

Außerdem kann dieser zukünftig im Rahmen des → Netzmanagements auch Ladestationen in ihrer Leistung begrenzen, wenn es erforderlich sein sollte.

⠀

⠀

Dieselbe Herausforderung besteht auch bei PV-Anlagen. Diese belasten schon heute alle zur selben Zeit das Verteilnetz – ohne dass es zusammenbricht.

Und auch die Übertragungsnetze, die den Strom über große Entfernungen transportieren, werden stetig erweitert, damit sie den Strom aus den Windparks im Norden in den verbrauchsstarken Süden leiten können. Zukünftig wird dabei auch das Thema → Smart Grid – also die intelligente Steuerung von Erzeugung, Speicherung und Verbrauch – an Bedeutung gewinnen.

Hintergrundwissen

Praxisversuche haben übrigens gezeigt, dass es in einem Wohngebiet auch bei ungesteuerten Ladevorgängen vieler Elektrofahrzeuge keine Überlastungen oder gar Stromausfällen gibt.

Die Ursache? Die unterschiedlichen Gewohnheiten der Nutzenden. Das Worst-Case-Szenario, dass am Abend alle Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden, gab es einfach nicht. Häufig wurden die Fahrzeuge nur einmal in der Woche geladen – mehr ist in der Regel auch überhaupt nicht notwendig.

Ein übergeordnetes → Lastmanagement ist trotzdem hilfreich, etwa um die Anschlusskosten zu reduzieren.